IL MISTERO DELLE TAVOLE EUGUBINE

Giacomo Devoto, illustre glottologo, le definì “il più importante testo rituale dell’età classica”. Stiamo parlando delle Tavole Eugubine: sette tavole di bronzo di diversa misura risalenti ad un periodo compreso tra il 200 e il 70 a.C. il cui testo descrive i complessi riti religiosi officiati dalla Confraternita dei Fratelli Atiedii nell’antica città di Ikuvium, l’odierna Gubbio.

Le Tavole Eugubine all'interno del Palazzo dei Consoli

Le tavole, redatte parte in alfabeto etrusco e parte in alfabeto latino, sono però scritte nella stessa lingua: l’umbro. Un idioma indoeuropeo di cui importanti studiosi, tra cui Vittore Pisani e il citato Giacomo Devoto, e più di recente Augusto Ancillotti, Romolo Cerri e Simone Sisani, hanno fornito una traduzione organica.

Delle Tavole di Gubbio, sebbene studiate nel corso degli ultimi cinque secoli da un fitto stuolo di eruditi, persino citate da Leone Tolstoj nel romanzo “Anna Karenina”, illustrate, tra il 1616 e il 1619, da Thomas Dempster nel “De Etruria Regali”, pubblicato postumo nel 1723, non si conosce luogo e data del rinvenimento, né il nome di chi le riportò alla luce.

Nel XVII secolo un cronista anonimo riferì che esse sarebbero state trovate vicino alla chiesa di San Francesco, in un’area che insiste sui ruderi della Gubbio romana, “…in una grandissima sala sotterranea pavimentata di finissimo mosaico, con le pareti coperte di marmi e ornate di colonne di vari colori, e le nicchie piene di statue di rame.” L’anonimo sbagliò però il numero: riferì di dodici tavole e non di sette. Altri cronisti (Concioli, Picotti, Bréal, Lucarelli) sostengono che furono trovate in una camera sotterranea vicino al Teatro Romano. Altri ancora, equivocando, affermano che furono rinvenute a Scheggia, poco distante da Gubbio, nei pressi di un tempio dedicato a Giove Appennino.

Quest’ultimo malinteso nacque da un atto che porta la data del 25 agosto 1456 trascritto nelle Riformanze del Comune di Gubbio, allora sotto il dominio di Federico da Montefeltro. Il documento in questione è ritenuto il primo e l’unico scritto pubblico nel quale si faccia espresso riferimento alle Tavole Eugubine. In esso si legge che un certo Paulus Greghori di Sig.a, vendette le Tavole al Comune. L’abbreviazione Sig.a fu erroneamente interpretata come Sigia o Schigia, l’odierna Scheggia. In altri documenti ufficiali si legge però che Paulus Greghori era originario di Signa de partibus Sclavonie, l’attuale cittadina di Sinij, vicino a Spalato, al confine con la Bosnia. Si trattava probabilmente di un ex funzionario dei podestà di allora che, cessato il suo ufficio, si stabilì a Gubbio.

Se diamo una scorsa al titolo dell’atto di cessione, redatto in latino, troviamo però un’altra sorpresa. Il testo recita infatti: “Emptio certarum tabularum eburnearum facta per Comune a Paulo Sclavo”, che in italiano si traduce: “Acquisto da Paolo Sclavo (o Slavo) di certe tavole d’avorio fatto a nome del Comune”. Proprio così: tavole d’avorio e non tavole di bronzo. Si tratta di un errore commesso dal Cancelliere del Comune che scrisse tabularum eburnearum invece di tabularum aenearum?

E' un errore?

Possibile che ser Gueriero, così si chiamava il funzionario che redasse l’atto, potesse commettere una così grossolana svista? Svista che poi ripeté per la seconda volta nella stesura dell’atto stesso, in cui si legge chiaramente: “…tabulas septem eburneas variis literis scriptas latinis et segretis” (sette tavole d’avorio scritte in lettere latine e segrete). Riguardo poi alla parola segretis, che nell’atto è di incerta grafia, il Cancelliere fa un rimando a margine, specificando: “lege Egiptiis, potius Greciis” che in italiano suona così: “Leggi Egizie, meglio ancora Greche”.

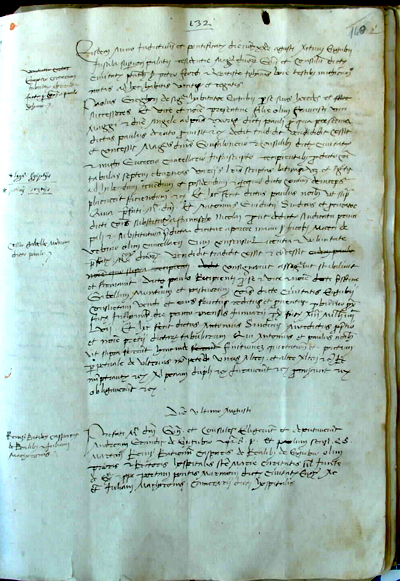

L'atto di acquisto delle Tavole Eugubine

Per le sette tavole d’avorio, il Comune pagò una somma di tutto rispetto, con la cessione per due anni dei proventi della Gabella sui Monti e Pascoli con inizio 1° gennaio 1457, l’equivalente di 40 fiorini d’oro.

Se prendiamo per buono l’atto di cessione del 1456, lo scenario che si apre sulla vicenda è a dir poco inquietante.

Riandiamo a quell’anno del XV secolo. Gubbio, annessa al Ducato di Montefeltro già dal 1384, è sotto la potestà di Federico, nato a Gubbio nel castello di Petroia nel 1422 da un’unione illegittima tra il conte Guidantonio e la nobile eugubina Elisabetta de Acomandutiis. Inutile soffermarsi sulla figura di Federico da Montefeltro, accorto politico, impavido condottiero e ineguagliabile mecenate del Rinascimento. A noi serve soprattutto sapere che Federico, allievo di Vittorino da Feltre, fu anche raffinato umanista, profondo conoscitore delle lingue classiche e attento collezionista di reperti archeologici. Alla sua corte, studiosi e intellettuali a decine, il meglio di cui si poteva disporre a quel tempo, erano costantemente impegnati a copiare e studiare i testi classici.

La lingua "assonanzata"

Partendo da questa premessa, la prima ipotesi che si affaccia alla mente è quella di un “giallo” storico.

Federico, venuto a sapere dell’acquisto da parte del Comune di Gubbio di sette preziose tavole in avorio recanti insolite iscrizioni, pagate la bella somma di 40 fiorini d’oro, volle vederle di persona.

Da umanista e fine collezionista d’arte qual era, pensò bene di non restituirle più. Ne fece copiare il contenuto su altrettante tavole di bronzo e rese queste ultime agli eugubini. Le tavole d’avorio originali sarebbero poi andate perdute durante il lungo periodo di vicissitudini di cui patì il Ducato di Urbino dopo la morte di Federico.

La seconda ipotesi, questa ben più rivoluzionaria, vede sempre protagonista il sovrano urbinate.

Non si sarebbe trattato però, in questo caso, di sette tavole trovate a Gubbio e scritte in lingua umbra ma di oggetti portati dal suo paese d’origine dallo stesso Paolo Sclavo. Un congruo patrimonio familiare che il funzionario pubblico avrebbe voluto far fruttare una volta andato in pensione.

Erano forse opere di scuola bizantina cesellate su avorio, tecnica molto diffusa in Oriente, che riportavano iscrizioni sia latine sia greche, com’è scritto espressamente a margine del documento di cessione, se non addirittura cirilliche. Fu in quel momento che a Federico poteva essere balenata in mente un’idea folle per qualsiasi uomo comune, ma non per un sovrano ricco, intelligente e spregiudicato: impadronirsi delle tavole d’avorio e farle sparire, inventando invece di sana pianta la favola di sette tavole di bronzo tramandate dagli Antichi che potessero dare lustro a Gubbio, la città che gli aveva dato i natali ed alla quale era legato da un profondo vincolo di sangue e che proprio per questo non poteva che essere una città di origini regali.

Non gli sarebbe stato difficile dare mandato ad un gruppo di filologi della sua corte affinché, sulla base delle conoscenze delle lingue e dei testi classici e delle numerose iscrizioni etrusche e latine venute alla luce fino allora, creassero dal nulla una lingua mai esistita, assonanzata, oltre che col dialetto locale, col latino e col greco ed a questi idiomi collegata attraverso regole grammaticali analoghe e perciò coerente e credibile. In un’epoca nella quale l’emulazione dei classici era il pane quotidiano per artisti e letterati, e il diaframma tra autentico e falso spesso evanescente, non era impensabile che qualcuno volesse dar voce ad un popolo estinto e dimenticato come quello dell’antica Ikuvium, reinventandone l’idioma.

D’altronde non è poi così difficile come sembra costruire “in laboratorio” una lingua artificiale. Senza citare gli esperimenti linguistici effettuati dal Rinascimento in poi da parte di studiosi quali Tommaso Moro, René Descartes, George Dalgarno, John Wilkins, Gottfried Wilhelm Leibniz, basti pensare che verso la fine del XIX secolo un oculista ebreo di Varsavia, di nome Lejzer Ludovik Zamenhof inventò l’Esperanto, che, nelle sue intenzioni, sarebbe dovuto diventare l’idioma universale. Nel XX secolo riuscì egregiamente in un’impresa analoga il professor John Ronald Reuel Tolkien, docente di Lingua e Letteratura Inglese a Oxford, famoso autore, tra l’altro, del romanzo “Il Signore degli Anelli”, che già durante la giovinezza creò varie lingue artificiali mutuandole dagli antichi idiomi nord europei e dal greco.

"Sette tavole d'avorio..."

A questo punto si dovrebbe ragionare invertendo la causa con l’effetto anche per ciò che riguarda i riferimenti, che molti studiosi hanno ritenuto di ravvisare nel testo delle Tavole, con l’attuale Festa dei Ceri che si celebra a Gubbio ogni anno il 15 maggio. Riferimenti che potrebbero essere invece volontari e strumentali da parte degli eventuali falsificatori, proprio per sancirne l’autenticità ed il legame con la tradizione, così come, ad esempio, le formule di maledizione contro Tadino, l’attuale Gualdo Tadino e contro gli Etruschi, in altre parole i Perugini, nel medioevo molesti e potenti nemici di Gubbio.

In ogni caso, rimane da colmare un vuoto di 74 anni: dalla data dell’atto registrato nelle Riformanze (1456), alla prima riproduzione con impressione manuale effettuata nel 1530 per Leandro Alberti. Un intervallo di tempo lunghissimo durante il quale nulla si sa di certo circa il reale aspetto delle Tavole Eugubine.

Se le ipotesi estreme che abbiamo formulato si dimostrassero, per assurdo, fondate, potrebbe risultare sconvolto l’intero panorama degli studi sulla lingua umbra, che verrebbero quasi del tutto azzerati.

Un fatto è però accertato e incontrovertibile: un atto pubblico afferma, fino a prova contraria, che nel 1456 il Comune di Gubbio acquistò da ser Paolo Sclavosette tavole d’avorio e non di bronzo, scritte parte in latino, parte in greco.

Di fronte ad una eventuale giuria chiamata ad emettere un verdetto di autenticità, in mancanza di altra e opposta attestazione pubblica, l’unico documento che farebbe fede sarebbe proprio l’atto contenuto nelle Riformanze, e, accertato che le attuali tavole sono di bronzo e non d’avorio, la giuria dovrebbe, d’ufficio, aprire un’inchiesta per stabilirne l’autenticità.

L’unico modo per sconfessare, oggi, l’atto del 1456 potrebbe giungere dalla moderna tecnologia. Solo un’analisi archeometallurgica, infatti, sarebbe in grado di datare, con un margine di errore minimo, le sette Tavole di Gubbio e dimostrare che il buon ser Gueriero, cui forse piaceva alzare il gomito, quel 25 agosto 1456 confuse il fosco bronzo col candido avorio.